Wenn der Kinderwunsch Thema wird: Zwischen Hoffnungen und sensiblen Gesprächen

Ein Kinderwunsch ist selten nur eine private Entscheidung zweier Menschen. Sobald er ausgesprochen oder auch nur erahnt wird, entsteht ein Raum voller Erwartungen, Fragen und manchmal unausgesprochener Spannungen. Während einige Familien offen über das Thema sprechen, fällt es anderen schwer, Worte für die eigenen Hoffnungen oder auch Enttäuschungen zu finden. Gerade in Freundeskreisen und innerhalb der Familie wird schnell klar, dass es nicht nur um die Frage nach Nachwuchs geht, sondern auch um Nähe, Vertrauen und Grenzen.

Erwartungen im Umfeld

Viele Paare erleben, dass das Umfeld deutlich schneller über mögliche Kinder nachdenkt als sie selbst. Eltern, die sich auf Enkel freuen, Geschwister, die neugierig nachfragen, oder Freunde, die das Thema beiläufig auf einer Feier ansprechen – all das kann Druck aufbauen. Manche Nachfragen sind gut gemeint, andere wirken aufdringlich. Wer ohnehin unsicher ist oder vielleicht schon länger wartet, dass sich der Wunsch erfüllt, fühlt sich dadurch leicht überfordert. Gleichzeitig zeigt dieses Verhalten auch, wie sehr Familie und Freunde Anteil nehmen möchten.

Das Spannungsfeld entsteht dort, wo Fürsorge in Erwartung umschlägt. Ein freundliches „Habt ihr schon darüber nachgedacht?“ mag harmlos klingen, kann aber verletzend wirken, wenn es in einem Moment gestellt wird, in dem ohnehin vieles unklar ist.

Zwischen Schweigen und Offenheit

Wie viel über den Kinderwunsch gesprochen wird, hängt stark vom persönlichen Empfinden ab. Manche teilen jede Etappe, von Arztterminen bis zu Hoffnungen und Rückschlägen. Andere ziehen klare Grenzen und lassen nur wenige Menschen an diesem Teil des Lebens teilhaben. Beides ist legitim.

Gerade im Familien- oder Freundeskreis kann es hilfreich sein, eine klare Kommunikation darüber zu führen. Deutliche, aber freundliche Worte wie „Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues gibt“ schaffen Orientierung. So entsteht Raum, ohne ständig Erklärungen abgeben zu müssen. Gleichzeitig kann auch das bewusste Schweigen ein Schutz sein – für die eigene Stabilität und den emotionalen Umgang mit möglichen Rückschlägen.

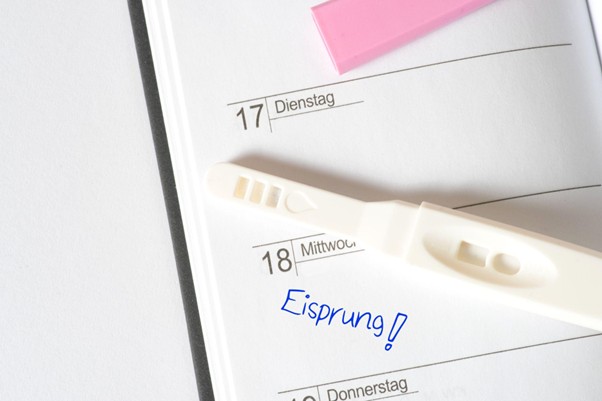

Medizinische und biologische Hintergründe

Nicht immer erfüllt sich der Wunsch nach einem Kind so selbstverständlich, wie es von außen oft erscheint. Auch wenn über dieses Thema seltener gesprochen wird, betrifft es viele. Eine repräsentative Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus dem Jahr 2020 ergab, dass 32,3 Prozent der Frauen und 32,1 Prozent der Männer einen unerfüllten Kinderwunsch hatten.

Denn neben den zwischenmenschlichen Herausforderungen spielen auch allgemeine Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch eine Rolle, über die oft nur im vertrauten Rahmen gesprochen wird. Biologische Faktoren wie das Alter, hormonelle Schwankungen oder Erkrankungen können dazu beitragen. Auch der Lebensstil beeinflusst die Chancen: Ernährung, Stress und äußere Belastungen sind Faktoren, die oft unterschätzt werden.

Während die Medizin vielfältige Möglichkeiten von Hormonbehandlungen bis hin zur künstlichen Befruchtung bietet, bleibt die emotionale Seite ein wichtiger Teil des Prozesses. Denn jede Untersuchung und jeder Eingriff ist mehr als eine medizinische Maßnahme – es ist ein Schritt, der Hoffnung mit sich bringt und zugleich Unsicherheit erzeugt.

Emotionale Dynamiken im Alltag

Die Gespräche über den Kinderwunsch sind selten losgelöst von den Gefühlen, die sich im Alltag entwickeln. Freude, Zweifel, Wut und Hoffnung wechseln sich ab. Während ein Paar auf positive Nachrichten wartet, verkündet vielleicht ein enger Freund, dass Nachwuchs unterwegs ist. Solche Situationen sind ambivalent: Die Freude für andere steht neben der eigenen Traurigkeit.

Nicht selten entsteht ein innerer Konflikt. Die Frage, wie man reagieren soll, ob Glückwünsche authentisch wirken oder ob das eigene Schweigen falsch verstanden wird, macht viele unsicher. Ein bewusster Umgang mit diesen Emotionen hilft, den Druck etwas zu mindern. Dazu gehört, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und nicht ständig in Vergleiche zu geraten.

Gespräche innerhalb der Partnerschaft

Noch wichtiger als die Kommunikation nach außen ist oft das Gespräch innerhalb der Partnerschaft. Unterschiedliche Erwartungen, verschiedene Strategien und ein abweichendes Tempo können zu Spannungen führen. Während die eine Person sofort alle medizinischen Wege ausschöpfen möchte, braucht die andere vielleicht Zeit, um sich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen.

Das Aushandeln dieser Unterschiede ist ein Prozess. Offenheit und gegenseitiger Respekt bilden die Basis. Auch kleine Routinen im Alltag, die nichts mit dem Kinderwunsch zu tun haben, stärken die Beziehung und verhindern, dass sich das gemeinsame Leben nur um dieses eine Thema dreht.

Unterstützung annehmen

Es gibt Momente, in denen es hilfreich ist, Unterstützung von außen einzubeziehen. Das können Beratungsstellen sein, die sich auf unerfüllten Kinderwunsch spezialisiert haben, oder Selbsthilfegruppen, in denen ein Austausch mit Menschen möglich ist, die ähnliche Erfahrungen machen. Solche Orte bieten nicht nur Informationen, sondern auch das Gefühl, nicht allein zu sein.

Auch professionelle psychologische Begleitung kann entlasten. Sie schafft Raum, um die eigenen Gefühle zu ordnen, und gibt Strategien, um mit Druck und Enttäuschung umzugehen. Entscheidend ist, dass jede Person selbst wählt, ob und wann sie solche Angebote nutzt.

Zwischen Hoffnung und Selbstbestimmung

Der Umgang mit dem Kinderwunsch im Familien- und Freundeskreis bleibt immer ein Balanceakt. Einerseits steht die Sehnsucht nach Unterstützung und Nähe, andererseits das Bedürfnis nach Schutz der eigenen Grenzen. Beide Seiten verlangen Achtsamkeit.

Selbstbestimmung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, alles allein tragen zu müssen. Es bedeutet, Entscheidungen darüber zu treffen, wann gesprochen wird, mit wem und wie viel preisgegeben wird. Hoffnung bleibt dabei ein fester Bestandteil – auch dann, wenn der Weg länger dauert als gedacht oder einen anderen Verlauf nimmt, als ursprünglich erwartet.

Am Ende geht es darum, einen Umgang zu finden, der sowohl die eigenen Grenzen als auch die Wünsche des Umfelds respektiert. Nur so kann ein Raum entstehen, in dem sensibel gesprochen, ehrlich gefühlt und zugleich gehofft werden darf.

BildBildBild: © studio v-zwoelf – stock.adobe.com